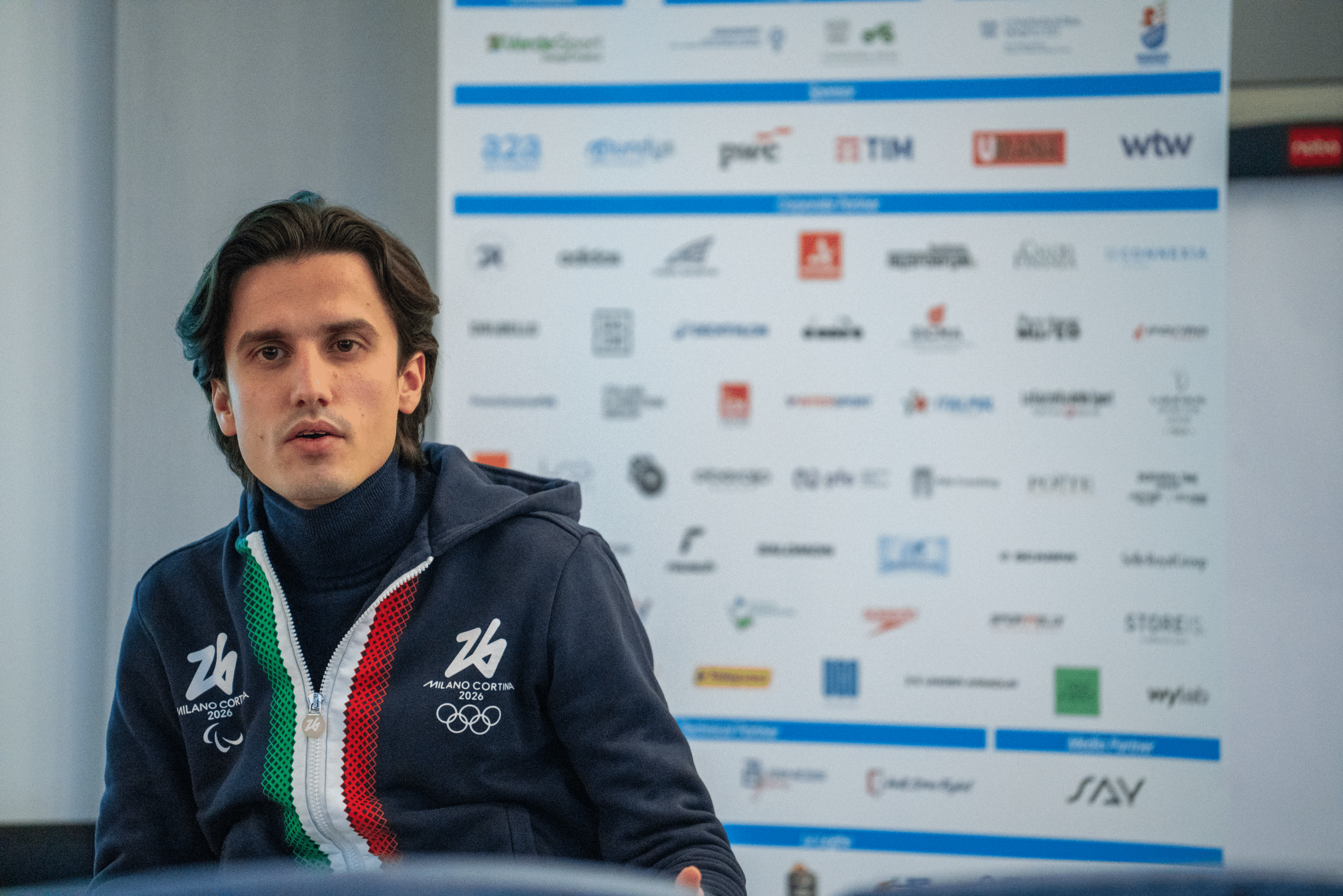

Contratti Sportivi: tutele, obblighi e compensi nel cuore del professionismo sportivo

Indice degli argomenti

- Introduzione: il valore giuridico del contratto sportivo

- Le parti coinvolte nel contratto sportivo

- Diritti fondamentali dell’atleta

- Obblighi e doveri contrattuali dell’atleta

- Clausole particolari e contratti di immagine

- Durata, retribuzione e risoluzione del contratto

- Contrattualistica internazionale negli sport globali (NBA, Formula 1, UEFA)

- Contratti negli sport femminili: sfide normative e disparità

- Fonti normative di riferimento

- Conclusioni e spunti di approfondimento

Introduzione: il valore giuridico del contratto sportivo

Nel mondo dello sport business, il contratto sportivo è lo strumento giuridico centrale che regola il rapporto tra un atleta e una società sportiva. Non si tratta solo di un accordo economico, ma di un vero e proprio patto che sancisce diritti, doveri, responsabilità e garanzie. Questo vale tanto per il calciatore di Serie A quanto per l’atleta di discipline meno mediatiche ma comunque professionistiche.

Con la crescente professionalizzazione dello sport, la contrattualistica ha assunto un ruolo sempre più strategico anche in ambito manageriale, legale e organizzativo. Capirne il funzionamento è essenziale per chi desidera lavorare in questo settore, sia da sport manager che da legale specializzato.

Le parti coinvolte nel contratto sportivo

Ogni contratto sportivo prevede due soggetti principali:

- L’atleta professionista, che offre la propria prestazione sportiva in cambio di una retribuzione.

- La società sportiva, che si impegna a fornire condizioni idonee per l’attività dell’atleta, oltre alla remunerazione pattuita.

In alcuni casi, entra in gioco anche una terza figura: l’agente sportivo, che agisce in rappresentanza dell’atleta per negoziare gli aspetti contrattuali.

Diritti fondamentali dell’atleta

-

Il diritto al compenso: oltre l’ingaggio base

Il diritto al compenso è il pilastro economico del contratto sportivo. La retribuzione di un atleta si compone generalmente di:

- Parte fissa: detta anche base salary o stipendio garantito, è stabilita su base annuale o mensile. Deve essere corrisposta indipendentemente dalle prestazioni sportive o dai risultati ottenuti.

- Parte variabile: comprende bonus legati a performance individuali (es. gol segnati, punti realizzati), risultati di squadra (vittorie, qualificazioni), o obiettivi commerciali (apparizioni media, eventi sponsor).

- Premi speciali: possono essere previsti per vittorie di campionati, record, MVP o convocazioni nazionali.

📌 Nei campionati più competitivi, i bonus possono superare il valore dell’ingaggio base. Ad esempio, nel calcio europeo o nella NBA, i performance bonus arrivano a cifre milionarie.

Nota importante: il contratto deve indicare modalità e tempistiche di pagamento, eventuali trattenute fiscali, contributi previdenziali e regime di tassazione (soprattutto per atleti stranieri).

-

Il diritto alla tutela sanitaria: protezione fisica e previdenziale

L’attività sportiva professionale comporta rischi fisici rilevanti, per questo l’atleta ha diritto a una copertura medica integrata che includa:

- Visite mediche periodiche (obbligatorie all’inizio di ogni stagione).

- Assistenza infortunistica: cure e riabilitazione per infortuni sportivi, coperti da assicurazioni private o dalla società.

- Assicurazione infortuni e invalidità permanente: spesso obbligatoria per legge o per regolamenti federali.

- Tutela della salute mentale: sempre più contratti includono accesso a supporto psicologico o mental coaching.

In alcuni ordinamenti (es. Italia), l’atleta può essere iscritto all’INAIL o a enti previdenziali specifici (Enpals, ora confluita in INPS), a seconda del regime giuridico adottato.

📖 Riferimento utile: INPS – Previdenza per sportivi professionisti

-

Il diritto alla riservatezza: la privacy come garanzia di dignità

Con l’aumento della mediatizzazione e della digitalizzazione dello sport, la gestione dei dati personali degli atleti è un tema centrale. Il diritto alla riservatezza comprende:

- Protezione dei dati medici e biometrici: non possono essere divulgati pubblicamente o usati senza autorizzazione dell’atleta.

- Privacy nella comunicazione interna: le informazioni su assenze, stati di forma, trattamenti o condizioni psicologiche devono essere trattate con riservatezza dallo staff.

- Controllo sull’uso dell’immagine in contesti sensibili: per esempio durante infortuni, momenti privati, fuori dal contesto sportivo.

La normativa di riferimento è il Regolamento UE 679/2016 (GDPR), che si applica anche al mondo dello sport professionistico in Europa.

🔍 Approfondimento: Garante Privacy – Sport e tutela dei dati

-

Il diritto di immagine: identità e valore commerciale

Uno dei diritti più strategici in ottica di sport marketing è il diritto di immagine, che tutela la possibilità dell’atleta di controllare e monetizzare l’uso commerciale del proprio volto, nome, voce e movenze.

Due scenari sono possibili:

- Contratto di immagine incluso nel contratto sportivo: l’atleta cede alla società i diritti di sfruttamento per campagne promozionali, sponsorizzazioni e media.

- Contratto di immagine separato: gestito direttamente dall’atleta o dal suo agente, spesso con clausole restrittive su concorrenza o sovrapposizione con sponsor della squadra.

Esempio concreto: Cristiano Ronaldo e LeBron James hanno contratti di immagine multi-milionari gestiti autonomamente, con brand come Nike, Armani, Coca-Cola.

Aspetti da considerare:

- Durata del diritto di utilizzo (solo durante la permanenza nel club o anche oltre?)

- Ambiti di sfruttamento (spot TV, social media, merchandising, videogiochi)

- Limitazioni: l’atleta può opporsi a usi lesivi della propria reputazione o contrari ai suoi valori.

Obblighi e doveri contrattuali dell’atleta

Nel contesto professionale, l’atleta non è semplicemente un dipendente, ma un soggetto centrale nella costruzione dell’identità e del valore della società sportiva. Per questo motivo, i contratti sportivi prevedono obblighi particolarmente stringenti, legati non solo alla performance, ma anche alla condotta personale, all’immagine e all’impegno verso il progetto del club.

Vediamoli nel dettaglio:

-

Obbligo di prestazione sportiva regolare

L’atleta è tenuto a:

- Partecipare con continuità ad allenamenti, ritiri e partite ufficiali;

- Sottoporsi a test fisici e controlli medici, anche non programmati, se richiesti dalla società;

- Dare la massima disponibilità al calendario agonistico, incluse trasferte nazionali e internazionali.

Qualsiasi assenza non giustificata o reiterata può costituire una violazione contrattuale.

-

Obbligo di mantenere un comportamento etico e professionale

Uno dei capisaldi del contratto sportivo è la clausola comportamentale, che può includere:

- Il divieto di assumere atteggiamenti lesivi dell’immagine della società, dentro e fuori dal campo;

- L’obbligo di rispetto verso compagni, staff tecnico, dirigenti e tifosi;

- Il mantenimento di uno stile di vita sano, anche al di fuori delle attività ufficiali.

📌 Molti club prevedono clausole di “morality” che permettono la risoluzione del contratto in caso di comportamenti contrari all’etica sportiva o alle leggi (es. risse, guida in stato di ebbrezza, post social offensivi).

-

Obbligo di osservare i regolamenti federali e societari

L’atleta è vincolato da una doppia cornice normativa:

- I regolamenti federali, che includono codici etici, norme antidoping, fair play, ecc.

- Il regolamento interno della società, che può disciplinare aspetti come puntualità, utilizzo dei media, rapporti con la stampa o dress code.

Ogni infrazione può generare sanzioni disciplinari, pecuniarie o sospensive, secondo un codice interno che spesso è allegato al contratto stesso.

-

Obbligo di evitare attività a rischio

È frequente la presenza di clausole che vietano all’atleta di:

- Praticare altri sport, anche a livello amatoriale (es. sci, motociclismo, surf), per evitare rischi fisici non collegati all’attività professionale.

- Partecipare a eventi non autorizzati, come tornei promozionali o contenuti social sponsorizzati in conflitto con gli sponsor del club.

Questo obbligo tutela sia l’integrità fisica dell’atleta che gli investimenti economici e di immagine da parte della società.

-

Conseguenze in caso di inadempimento

La violazione di uno o più obblighi può portare a provvedimenti disciplinari, proporzionati alla gravità del fatto. Tra le sanzioni previste:

- Ammende economiche (trattenute sullo stipendio o sulle mensilità);

- Sospensione dagli allenamenti o dalla convocazione alle gare;

- Messa fuori rosa;

- Risoluzione unilaterale del contratto, nei casi più gravi o reiterati.

📖 Riferimento utile: Legge 91/1981 sul professionismo sportivo – art. 5 e seguenti

Il rispetto degli obblighi contrattuali è fondamentale per il corretto svolgimento della carriera di un atleta professionista e per garantire un equilibrio tra diritti e doveri. Le società sportive, dal canto loro, devono gestire con competenza la contrattualistica per prevenire conflitti, tutelare il proprio investimento e mantenere un clima professionale positivo.

Clausole particolari e contratti di immagine

Nel contratto sportivo, oltre alle condizioni essenziali (prestazione, durata, compenso), possono comparire clausole particolari che regolano aspetti strategici, delicati e spesso ad alto valore economico e reputazionale.

Queste clausole servono a tutelare gli interessi della società sportiva, ma anche a disciplinare meglio l’autonomia contrattuale dell’atleta. Analizziamole nel dettaglio.

-

Clausola rescissoria (Release Clause)

La clausola rescissoria fissa un importo economico che una terza parte (solitamente un altro club) deve versare per liberare l’atleta dal contratto prima della scadenza naturale.

- È molto utilizzata nel calcio europeo, soprattutto in Spagna, dove è obbligatoria per legge (come stabilito dal Real Decreto 1006/1985).

- L’importo può essere simbolico o astronomico, a seconda della strategia del club. Basti pensare ai 222 milioni di euro pagati dal PSG per liberare Neymar dal Barcellona nel 2017: un record ancora imbattuto.

Implicazioni manageriali: una clausola troppo bassa espone la società a rischi di scouting aggressivo da parte di club rivali; una troppo alta può scoraggiare qualsiasi trattativa, anche potenzialmente vantaggiosa.

-

Clausola di non concorrenza

Questa clausola vieta all’atleta, per un certo periodo dopo la cessazione del contratto, di:

- Firmare con club rivali (definiti spesso su base territoriale o di campionato);

- Partecipare a competizioni organizzate da soggetti concorrenti (es. leghe non affiliate, circuiti paralleli come LIV Golf).

⚖️ Deve rispettare criteri di proporzionalità: una durata e un’estensione geografica troppo ampie potrebbero renderla non valida in sede giudiziaria, come stabilito in diverse sentenze italiane e internazionali.

Esempio pratico: in alcuni sport (es. MMA, wrestling), gli atleti firmano con leghe che escludono totalmente la partecipazione ad altri eventi finché il contratto è attivo o per mesi successivi.

-

Clausola morale (Morality Clause)

Sempre più diffusa nei contratti sportivi e di sponsorizzazione, la morality clause consente alla società di:

- Risolvere anticipatamente il contratto, o

- Applicare penalità economiche,

nel caso in cui l’atleta si renda protagonista di:

- Comportamenti contrari all’etica sportiva o al buon costume;

- Reati o indagini giudiziarie (es. doping, violenze, scommesse illegali);

- Atti lesivi dell’immagine o della reputazione del club o dei suoi sponsor.

📌 Queste clausole si basano sul principio della reputational damage e sono ormai standard in contratti con atleti di alto profilo, dove l’impatto mediatico è rilevante.

Esempio recente: molti sponsor hanno interrotto i contratti con Kyrie Irving (NBA) dopo dichiarazioni e comportamenti ritenuti offensivi, attivando clausole morali.

-

Contratti di immagine: la valorizzazione del personal brand

Nel mondo dello sport business, il diritto di immagine è uno degli asset più rilevanti per un atleta professionista. Non tutti i contratti lo gestiscono allo stesso modo. Le opzioni principali sono:

🔹 Integrazione nel contratto sportivo

La società acquisisce il diritto di:

- Usare il nome, il volto, la voce e la firma dell’atleta per campagne promozionali;

- Associare l’immagine dell’atleta a sponsor ufficiali della squadra.

In questo caso, l’atleta cede i diritti parzialmente o totalmente alla società, in cambio di un corrispettivo economico.

🔹 Contratto separato di immagine

L’atleta gestisce autonomamente i suoi diritti di immagine, spesso tramite:

- Un agente o manager personale;

- Una società individuale, creata appositamente per la gestione commerciale del proprio brand.

Questo tipo di contratto è comune negli sport individuali (es. tennis, golf, atletica), ma anche tra le star globali degli sport di squadra.

Esempi noti:

- Cristiano Ronaldo e Lionel Messi hanno contratti separati con sponsor (Nike, Adidas, Armani, Pepsi), gestiti indipendentemente dal club.

- Serena Williams ha costruito un intero brand personale basato sulla propria immagine, integrato con imprenditoria e attivismo.

✅ Aspetti fiscali e internazionali

I diritti di immagine, se non gestiti correttamente, possono generare contenziosi fiscali e questioni giuridiche transnazionali. È essenziale:

- Distinguere le prestazioni sportive da quelle pubblicitarie;

- Valutare la residenza fiscale dell’atleta e le convenzioni contro la doppia imposizione;

- Affidarsi a legali e consulenti esperti in diritto sportivo internazionale.

🎯 In sintesi

Le clausole particolari e i contratti di immagine sono strumenti contrattuali cruciali, capaci di proteggere il club, valorizzare l’atleta e strutturare accordi di alto livello. Chi opera nel mondo dello sport management deve conoscerne la natura, i limiti legali e le potenzialità economiche.

Durata, retribuzione e risoluzione del contratto

I contratti sportivi sono generalmente a tempo determinato, con durata variabile da una a cinque stagioni, ma anche prorogabili.

- La retribuzione può includere una componente fissa (ingaggio) e una variabile (bonus per prestazioni individuali o di squadra).

- La risoluzione anticipata può avvenire per inadempimento, mutuo accordo o cause di forza maggiore (es. infortunio grave, scioglimento della società).

Contrattualistica internazionale negli sport globali (NBA, Formula 1, UEFA)

Nel contesto dello sport business globale, la gestione contrattuale assume un ulteriore livello di complessità, dovuto alle differenze normative tra Paesi, alla presenza di organismi sovranazionali e all’impatto di fattori come il diritto del lavoro internazionale, le normative fiscali e i diritti di immagine a livello mondiale.

Vediamo alcuni esempi rilevanti nei principali ecosistemi sportivi internazionali:

📌 NBA – National Basketball Association

La NBA rappresenta un modello unico di regolamentazione contrattuale:

- Gli atleti sottoscrivono contratti con le franchise, ma il sistema è regolato collettivamente da un CBA (Collective Bargaining Agreement) negoziato tra NBA e la NBPA (National Basketball Players Association).

- Le clausole standard sono previste per tutti, ma i bonus, le estensioni e le trade clause variano.

- I diritti di immagine sono gestiti spesso da accordi paralleli tra atleta e sponsor, con la NBA che mantiene comunque controllo su ogni uso commerciale del marchio della lega o delle squadre.

🔗 NBA Collective Bargaining Agreement – sito ufficiale NBPA

📌 Formula 1 – FIA e Team Costruttori

Nel caso della Formula 1, il contratto dell’atleta (pilota) si sviluppa con caratteristiche del tutto diverse:

- Il pilota è contrattualizzato direttamente da una casa costruttrice (es. Ferrari, Mercedes, Red Bull) e non da un ente regolatore.

- Il contenuto dei contratti è spesso confidenziale, ma prevede componenti legate alla performance tecnica, al branding e alla disponibilità per eventi commerciali.

- Alcuni contratti prevedono clausole anti-concorrenza e clausole rescissorie milionarie, come nei casi di Lewis Hamilton o Fernando Alonso.

📖 Un riferimento utile per approfondire: “Total Competition: Lessons in Strategy from Formula One” di Ross Brawn e Adam Parr.

📌 UEFA – Calcio europeo e regolamenti internazionali

Nel calcio europeo, la UEFA non interviene direttamente nella contrattualistica tra atleti e club, ma impone regole sovranazionali che ne condizionano le dinamiche, come:

- Financial Fair Play: limita la possibilità dei club di offrire compensi non sostenibili.

- Regolamento sulle competizioni internazionali: vincola la disponibilità degli atleti per nazionali o coppe europee.

- Trasferimenti internazionali: regolati da FIFA tramite il Transfer Matching System (TMS).

🔗 FIFA Transfer Regulations – sito ufficiale FIFA

Implicazioni manageriali

Per chi opera nel mondo dello sport a livello internazionale, è fondamentale:

- Conoscere le differenze giuridiche tra ordinamenti.

- Lavorare in sinergia con legali esperti di contratti internazionali.

- Tenere conto di vincoli fiscali, di cittadinanza e di residenza, che possono incidere sull’effettiva retribuzione netta dell’atleta.

Contratti negli sport femminili: sfide normative e disparità

Nonostante i progressi degli ultimi anni, gli sport femminili restano contrattualmente svantaggiati rispetto alle controparti maschili. La disuguaglianza si manifesta su più livelli: giuridico, economico, mediatico e istituzionale. Approfondire queste differenze è cruciale per chi si occupa di sport management e desidera contribuire a un settore più equo e sostenibile.

-

Il riconoscimento del professionismo

In molti Paesi, le atlete non sono ancora riconosciute come professioniste ai sensi della legge. Questo significa che:

- Non godono di tutele previste per i lavoratori subordinati (malattia, maternità, previdenza, assicurazione).

- Le società sportive femminili sono spesso strutturate come dilettantistiche, anche quando operano a livello di élite.

📌 Caso Italia: solo nel 2022 è stato ufficialmente riconosciuto il professionismo femminile nel calcio, a seguito di una lunga battaglia promossa da atlete, sindacati e istituzioni (fonte: FIGC – Professionismo femminile).

-

Disparità contrattuali ed economiche

Le differenze retributive tra uomini e donne nel mondo dello sport sono notevoli:

- In molte discipline, le atlete guadagnano fino al 90% in meno rispetto ai colleghi uomini, anche a parità di risultati sportivi.

- I bonus premio nei contratti individuali o di squadra risultano spesso inferiori o del tutto assenti.

- Le clausole di tutela, come quelle legate alla gravidanza o alla maternità, sono ancora rare o non sufficientemente garantite.

📊 Elemento visivo consigliato: un grafico comparativo delle retribuzioni tra sport maschili e femminili (es. calcio, tennis, basket) aiuta a evidenziare l’entità del divario.

-

La questione dell’immagine e degli sponsor

Le atlete sono meno tutelate anche nella gestione dei diritti di immagine:

- La visibilità minore nei media riduce il valore percepito del loro brand personale, con ripercussioni sui contratti pubblicitari.

- Gli sponsor investono cifre inferiori negli sport femminili, generando un circolo vizioso di minori introiti e tutele contrattuali.

Non mancano però segnali positivi: iniziative come “Equal Pay Day” nel tennis, campagne di Nike, Adidas e Visa per promuovere l’uguaglianza stanno cambiando il paradigma.

-

Sfide e opportunità per lo sport management

Per chi si occupa di sport a livello manageriale o legale, il tema è strategico:

- Le aziende e le federazioni dovranno adattare i modelli contrattuali per includere tutele specifiche per le atlete.

- C’è spazio per nuove figure professionali in grado di seguire le contrattazioni nel settore femminile, comprese le sport agency focalizzate solo sulle donne.

- Le federazioni devono intervenire con normative che rendano obbligatorie le tutele minime, soprattutto nei campionati d’élite.

L’evoluzione della contrattualistica negli sport femminili è una delle sfide più significative e urgenti del nostro tempo. Per colmare il gap di genere, è indispensabile un lavoro coordinato tra istituzioni, club, legali, sponsor e media. E per chi vuole lavorare nello sport business, questa è una straordinaria opportunità di crescita professionale e di impatto sociale.

Fonti normative di riferimento

In Italia, la regolamentazione dei contratti sportivi si fonda su:

- La Legge 91/1981 sul professionismo sportivo.

- Il Codice Civile, per le norme generali sui contratti.

- I regolamenti federali, ad esempio FIGC, FIP, FITP, ecc.

- Le disposizioni internazionali di enti come il CIO, le Federazioni Internazionali e il TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna).

Fonti utili:

- Gazzetta Ufficiale – Legge 91/1981

- Sito ufficiale del TAS – Court of Arbitration for Sport

Conclusioni

Il contratto sportivo è uno strumento complesso e fondamentale nel mondo dello sport business, capace di definire e tutelare le relazioni tra atleta e società sportiva. Capirne le dinamiche è oggi una competenza strategica per sport manager, legal advisor e dirigenti sportivi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto di ChatGPT e le immagini sono state generate con Midjourney.